Работа преподавателя вуза стала привлекательнее

Привлекательность работы университетского педагога за последние годы выросла. При этом моральные ее стимулы по-прежнему преобладают. Заставить преподавателя перейти на нетворческую офисную работу — с жестким графиком, однообразным трудом и отсутствием независимости — может только очень выгодное предложение. Зарплата педагогов растет, и для того, чтобы при поиске нового места сработал прежде всего материальный стимул, требуется все большая сумма, говорится в информационно-аналитическом материале по результатам Мониторинга экономики образования (проект координирует Центр статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).

Преподаватели вузов ценят в своей профессии, в первую очередь, ее творческий характер и возможности самореализации. Для них важно, чтобы работа отвечала их интересам и образованию. Они ожидают и профессионального роста. Значимость этих критериев выросла за последние годы, отмечается в публикации ВШЭ «Трудовые стратегии преподавателей вузов», которая представляет собой выпуск № 12 за 2015 год Мониторинга экономики образования. Его автор — доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Яна Рощина.

Социальные бонусы преподавания — гибкий график работы, независимость и длинный отпуск — наоборот, потеряли несколько «очков». Тем не менее, эти критерии остаются значимыми для педагогов. Определенной «магией» обладает и само место работы: теплый климат в коллективе, высокая репутация учебного заведения, его научные возможности, отношения с руководством.

При этом «рекрутировать» преподавателя в другую профессию, например, клерка в крупной компании, — с более жестким графиком, однообразием труда и отсутствием самостоятельности — может только высокая зарплата, примерно 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, вузовские педагоги согласны променять все плюсы своей профессии только на действительно большие, по нынешним временам, деньги. Решающими же остаются нематериальные мотивы преподавательской профессии.

Самореализация в приоритете

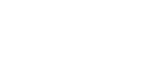

Основные мотивы выбора профессии преподавателя вуза не изменились по сравнению с 2010 годом, показал всероссийский опрос педагогов высшей школы (рис. 1). Так, почти для 70% респондентов необходимо, чтобы работа была творческой, интересной, для 44% — чтобы она соответствовала их склонностям и образованию. Почти треть — 32% — высоко ценят перспективы профессионального роста, а 30% «голосуют» за общение с молодежью. Актуальность этих критериев, общий знаменатель которых — самореализация, подросла за последние четыре-пять лет.

Другая группа факторов — «социальные бонусы» (они связаны с режимом работы, продолжительностью отпуска, возможностями самостоятельной работы) — немного потеряли в значимости. В 2014 году их отметили как приоритетные от пятой части до четверти опрошенных.

Рисунок 1. Факторы привлекательности труда преподавателя вуза (в процентах от численности ответивших).

Источник: Мониторинг экономики образования, выпуск 12 за 2015 год.

Менее существенными информанты считают высокий престиж профессии (притом его значимость подросла с 7 до 10%), возможность подработки, стабильность работы и достойный уровень зарплаты.

Таким образом, моральные стимулы преподавания преобладают над материальными, подчеркивается в публикации.

Сила бренда в действии

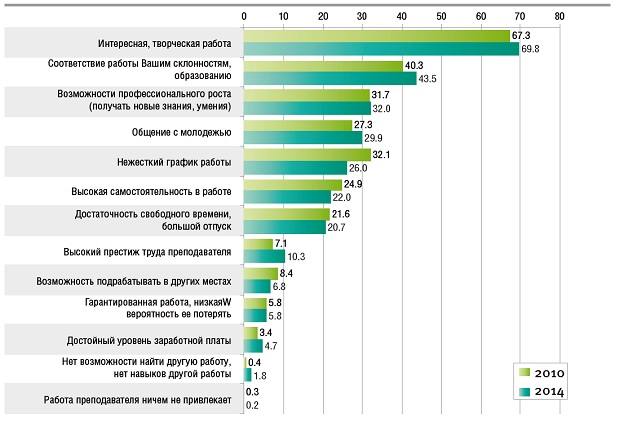

Важным аспектом мотивации труда педагога оказывается и конкретное рабочее место. Для респондентов значимы климат в коллективе, график работы, хорошие взаимоотношения с руководством и репутация вуза.

Причем абсолютным лидером оказалась теплая атмосфера в коллективе: за нее «проголосовали» 68% опрошенных (рис. 2). Этот критерий подрос почти на 4 процентных пункта по сравнению с 2010 годом. На 10% увеличилась значимость высокой репутации университета — до 42% в 2014 году. Укрепили позиции и условия труда на рабочем месте и высокий научный потенциал коллектива (по 26% в 2014 году).

Рисунок 2. Факторы привлекательности работы в избранном вузе (в процентах от численности ответивших).

Источник: тот же.

Более четверти опрошенных полагают, что для их вуза характерны хорошие отношения сотрудников с руководством. Каждый пятый особо выделил учебные программы и хороший контингент студентов.

В зависимости от типа мотивации педагогов вузов можно разделить на четыре группы. Первая группа — 30% опрошенных — ориентированы на карьеру. Почти для всех из них приоритетны престиж учебного заведения и творческий характер работы. Около половины акцентируют возможности профессионального роста и немалые научные резервы коллектива.

Вторая группа — 26% — сфокусирована на досуге. Более 80% считают важным нежесткий график работы в целом и удобный график в данном вузе, около половины ценят резервы свободного времени.

Третья группа — 27% — стремится достичь комфорта. Для двух третей ее состава принципиально важно соответствие работы их склонностям, треть подчеркивает хорошие отношения с руководством, четверть — благоприятные условия труда.

Четвертая группа — 17% — любит общаться с молодежью.

Вторичная занятость преподавателей уменьшилась

В 2014 году официально подрабатывали внутри учебного заведения почти половина преподавателей вузов. Чаще всего это занятость на программах дополнительного образования (22%), хозрасчетных научно-исследовательских работах (14%) и подготовительных курсах (8%).

Больше половины всех педагогов имели дополнительную работу помимо преподавания в вузе. При этом их доля сократилась с 67% в 2006 году до 56% в 2014 году.

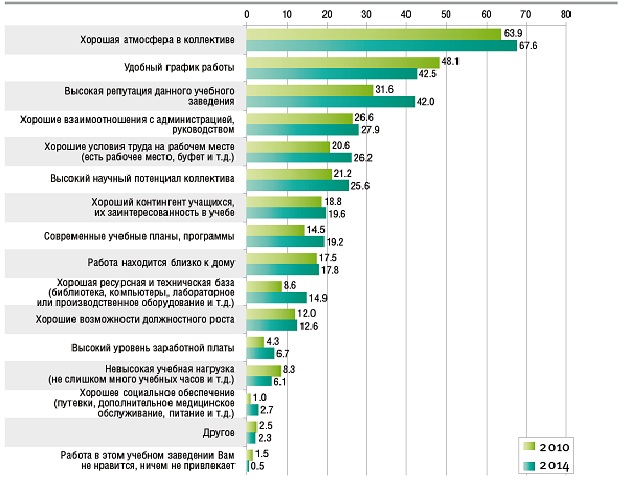

В целом вторичная занятость профессуры уменьшилась с 2010 года во всех сферах, наиболее существенно — в 2013-2014 годах по ряду направлений (рис. 3).

В первую очередь это коснулось преподавания. Доля преподающих в других государственных вузах сократилась с 2010 года с 23% до 15%, в негосударственных — с 14% до 6%, на других программах — с 14% до 9%, на подготовительных курсах — с 7% до 3% и пр. Упала и доля тех, кто занимался редактированием, реферированием и написанием книг (с 16% до 10%).

Рисунок 3. Структура вторичной занятости штатных преподавателей вузов (в процентах от численности ответивших).

Источник: тот же.

По «портфелю» подработок респондентов можно разделить на четыре группы. Первая (23% опрошенных) и вторая (31%) группы ориентированы на преподавание в качестве подработки. Но при этом в первой группе 31% трудятся в других госвузах, 46% — в других негосударственных, 66% — на каких-либо еще образовательных программах. То есть преподавание этой группы респондентов можно назвать «диверсифицированным».

Во второй же группе, напротив, наблюдается «централизация»: большая ее часть преподает в государственных вузах, меньшая — занимается репетиторством. При этом в обеих группах мало распространено занятие научными исследованиями в качестве второй работы.

Третья (18% опрошенных) и четвертая (28%) группы ориентированы как раз на научную работу. Но третья, в отличие от четвертой группы, писала на платной основе книги и статьи. В третьей группе также довольно активно практикуется преподавание.

Доля желающих сменить работу снизилась

Намерение сменить работу свидетельствует о недовольстве ею. С 34% в 2006 году до 19,8% в 2014 году снизилась доля преподавателей, которые хотели бы поменять место работы или перестать работать вообще. Среди штатных преподавателей доля таких респондентов в принципе меньше. За 2010 — 2014 годы она сократилась с 22% до 18%. Это показывает, что привлекательность работы преподавателя вуза выросла.

Среди желающих сменить место работы увеличилась определенность: в 2010 году не знали, куда перейти, 19%, а в 2014 году — 15%. «Среди остальных наиболее велика доля тех, кто хотел бы уйти на преподавание в другом государственном вузе, — отмечается в статье. — Она выросла с 16% в 2010 году до 21% в 2014 году, что также подтверждает рост привлекательности профессии».

Педагоги готовы стать клерками только за большие деньги

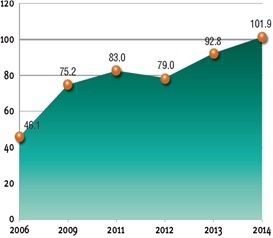

Требования к зарплате, которая заставила бы преподавателя перейти на нетворческое рабочее место — например, место клерка в крупной компании (когда труд регламентирован по времени, степени автономии и разнообразию и предполагает иерархические отношения), растут (рис. 4). Чтобы «перевербовать» педагога вуза в офисную сферу, в 2006 году необходимо было предложить 46 тысяч рублей, а в 2014 году — 102 тысяч рублей.

Это означает, что зарплата преподавателей растет, и для того, чтобы при поиске места сработал в первую очередь материальный стимул, нужна все большая сумма. Впрочем, если сделать расчеты в реальных ценах, с учетом индекса потребительских цен, то эта сумма почти не изменилась за 2010—2014 годы.

Ясно, что представления о стоимости рутинной работы в Москве и регионах намного различаются. «Цена» перехода к однообразному офисному труду для жителей столицы — примерно 160 тысяч рублей, для регионов — около 84 тысяч рублей.

Рисунок 4. Уровень зарплаты, при которой педагоги вузов согласились бы перейти на нетворческую работу (среднее, тыс. руб., номинальные значения).

Источник: тот же.

«Запросы преподавателей зависят от их нынешних заработков, — подчеркивается в статье. — Чем они выше, тем большую сумму нужно предложить, чтобы «сманить» сотрудника на нетворческую работу».

Ольга Соболевская для OPEC.ru