Российская наука становится моложе

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет динамику численности молодых ученых за последнее десятилетие и оценки уровня их научной квалификации.

Главные выводы:

Молодые ученые — стратегический ресурс обновления кадрового потенциала в науке. Для их привлечения и закрепления в сфере исследований и разработок (ИР) в России принят ряд мер государственной политики: предоставление грантов Президента Российской Федерации для молодых кандидатов и докторов наук, стипендий для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные ИР по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, финансирование Российским научным фондом проектов под руководством молодых ученых и др.

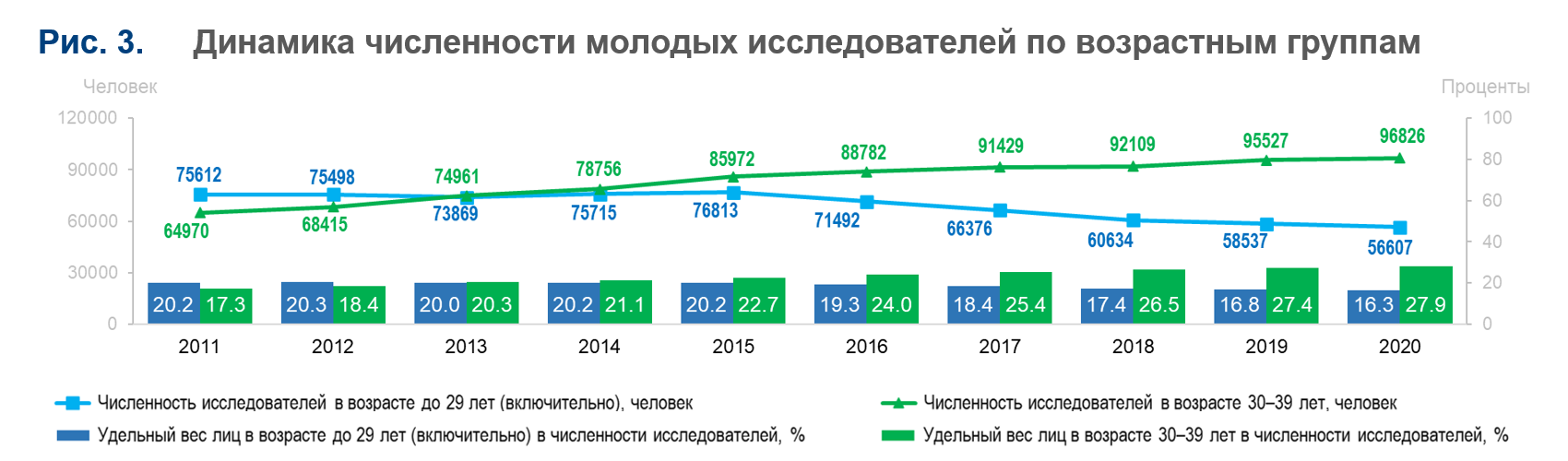

Благодаря этому за последнее десятилетие численность исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) увеличилась на 9,1% и в 2020 г. составила 153,4 тыс. чел. (рис. 1). Вырос и их удельный вес в общей численности исследователей — с 37,5% в 2011 г. до 44,3% в 2020 г.

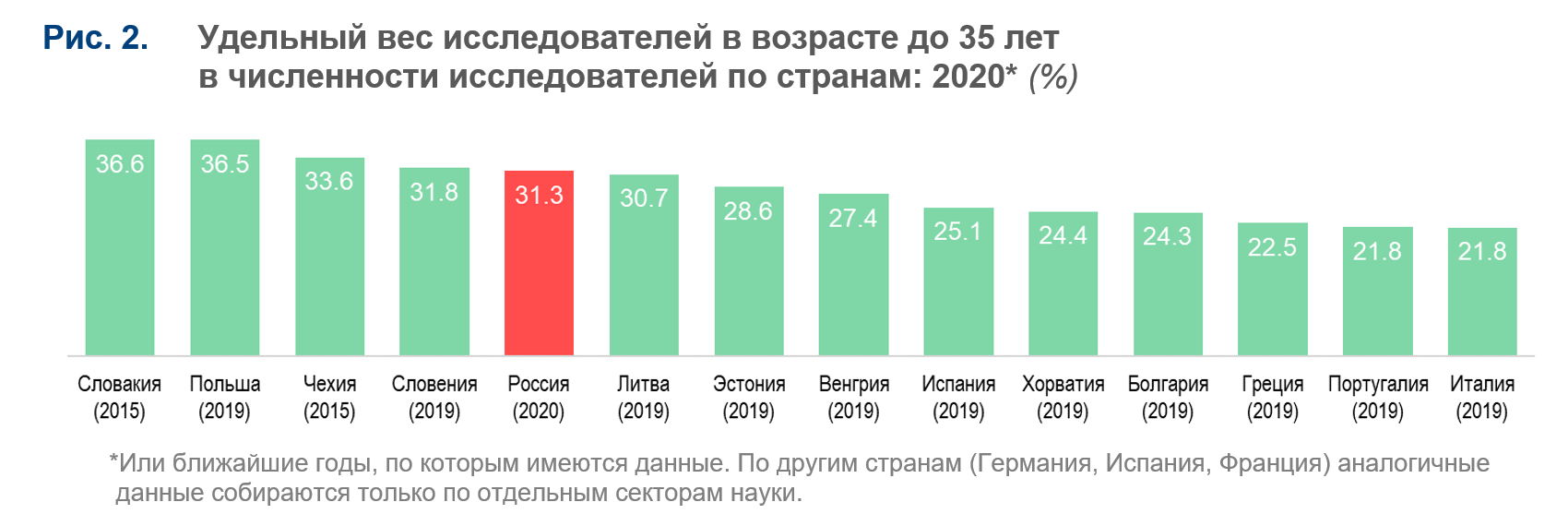

На фоне стран Европейского союза, по которым имеются аналогичные данные, российская наука выглядит довольно «молодо». По удельному весу исследователей в возрасте до 35 лет Россию (31,3%) несколько опережают Словакия, Польша, Чехия и Словения (рис. 2).

Позитивные изменения возрастной структуры научных кадров в течение последнего десятилетия обусловлены ростом численности возрастной группы 30–39 лет (+49% за 2011–2020 гг.), которая превалирует в составе молодых исследователей начиная с 2013 г. (рис. 3). Численность самой молодежной когорты — 20–29 лет — напротив, стабильно сокращается (в целом за период на 25,1%). Отчасти такая динамика связана с демографическими проблемами, снижением рождаемости в 1990–1995 гг.

Важным фактором все же остается пока еще недостаточная привлекательность научной карьеры для молодежи, хотя в последние два года наметилась положительная динамика (рис. 4). Так, в 2020 г. после окончания вуза на работу в организации, выполняющие ИР, было принято 14 тыс. чел., из них 8,4 тыс. чел. — на должности исследователей. По сравнению с 2019 г. эти показатели выросли на 25,5 и 25,7% соответственно. Увеличилась и доля этих лиц в численности выпускников образовательных организаций высшего образования, хотя значения достаточно малы — 1,6 и 1% соответственно.

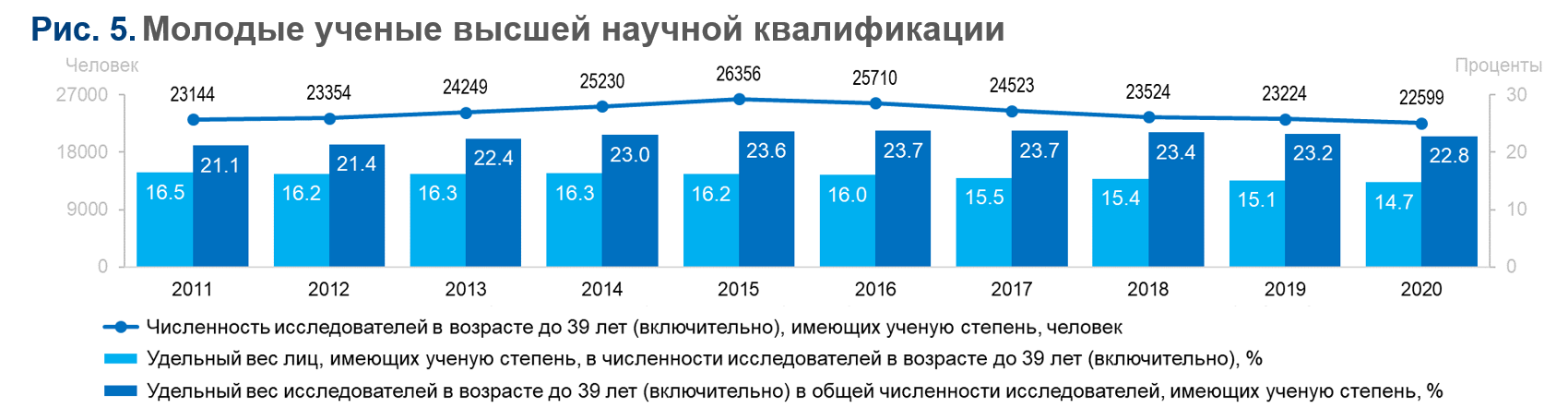

Молодые исследователи, закрепившиеся в науке, демонстрируют довольно высокий уровень научной квалификации: в среднем каждый седьмой из них имеет ученую степень (рис. 5). В 2020 г. численность исследователей — кандидатов и докторов наук — в возрасте до 39 лет составляла 22,6 тыс. чел. (22,8% от общей численности «остепененных» исследователей). В основном это кандидаты наук (97,5%). Однако специалисты самой молодежной когорты (младше 30 лет) в последние годы не спешат защищать диссертацию: если в 2011 г. ученую степень среди них имели 6,5%, то в 2020 г. — только 3,2%.

Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; база данных Евростата; результаты проекта «Анализ механизмов стратегического управления научными кадрами и подходов к развитию компетенций в сфере науки в зарубежных странах» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Светлана Мартынова, Татьяна Ратай и Екатерина Стрельцова

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»: «Масштабы занятости в российской науке»

См. также: