Делаем науку в России: ученые настроены оптимистично

Руководители университетов и научных организаций оценивают деловой климат в науке в целом позитивно, несмотря на санкционное давление и сохраняющиеся ограничения международного научно-технического сотрудничества. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ продолжает знакомить с результатами опроса, проведенного в рамках третьего раунда исследования «Делаем науку в России».

Исследование «Делаем науку в России» продолжает проект Doing Science (реализован ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2017 и 2022 гг.) и нацелено на комплексный анализ состояния и перспектив развития российской науки в условиях внешних угроз и ограничений, а также оценку мер научно-технической политики (результаты по этому блоку см. в другом выпуске серии «Наука, технологии, инновации»). В рамках третьей волны (октябрь—ноябрь 2024 г.) были опрошены представители 719 университетов и научных организаций (респондентами выступили руководители или их заместители по научной деятельности — как лица, формирующие повседневные управленческие практики, которые непосредственно влияют на результативность науки и эффективность государственного регулирования).

Обсуждению третьего раунда проекта «Делаем науку в России» посвящена пресс-конференция в ТАСС (6.02.2025).

Общая ситуация и ожидания

В 2024 г. руководители вузов и научных организаций оценили текущие условия для научно-технической деятельности как довольно стабильные: Индекс настроений в российской науке составил 3,27 балла из пяти возможных. В ближайшие три года, по их мнению, ситуация в науке будет улучшаться (3,61 балла).

Как и в двух предыдущих раундах опроса (в 2017 и 2022 гг.), респонденты охарактеризовали ситуацию как относительно благополучную по таким направлениям, как взаимодействие науки и общества (3,79 балла), состояние материально-технической базы (3,50) и кадрового потенциала науки (3,48) (рис. 1). Научная результативность (3,19), институциональные условия (3,16), кооперация (3,15) и информационная инфраструктура (3,14) получили оценки немного выше средней. Самые низкие баллы фиксируются в отношении финансирования исследований (2,76), однако трехлетние ожидания здесь повышаются (3,14).

Значительный потенциал будущих улучшений, по мнению опрошенных, может быть связан с развитием кооперационных процессов (3,57 в 2027 г. против 3,15 в 2024 г.) и информационной инфраструктуры науки (3,58 против 3,14). Позитивные сдвиги ожидаются также в отношении научной результативности (3,48 против 3,19), кадрового потенциала (3,83 против 3,48), материально-технической базы (3,83 против 3,50), институциональных условий для научной деятельности (3,42 против 3,16) и взаимодействия науки и общества (4,04 против 3,79).

Как изменились настроения в науке за два года?

В условиях удорожания научного оборудования опрошенные руководители, тем не менее, отметили повышение качества регулирования его закупок (3,15 против 2,73) (табл. 1).

За прошедшие два года несколько улучшилась ситуация с объемом административной нагрузки при подготовке отчетности по НИОКР (2,92 против 2,53). В то же время общий уровень полученных оценок свидетельствует о том, что этот вопрос в целом пока не решен.

Увеличение финансирования науки за счет средств государства и бизнеса позволило организациям за последние годы накопить собственные средства для выполнения инициативных НИОКР (3,47 в 2024 г. против 3,09 в 2022 г.). Выросли и возможности финансовой поддержки участия исследователей в разного рода научных мероприятиях (3,48 против 3,12).

Вероятно, вследствие общего роста бюджетного финансирования науки, до средней отметки повысились оценки обеспеченности организаций финансовыми ресурсами из средств госзадания (3,02 против 2,69) и грантов российских научных фондов (3,09 против 2,79).

Наконец, благодаря широкому информированию государства о реализуемых мерах поддержки науки, в том числе запуску домена «Наука и инновации», многие организации стали лучше понимать, какие инструменты им доступны (3,78 против 3,48).

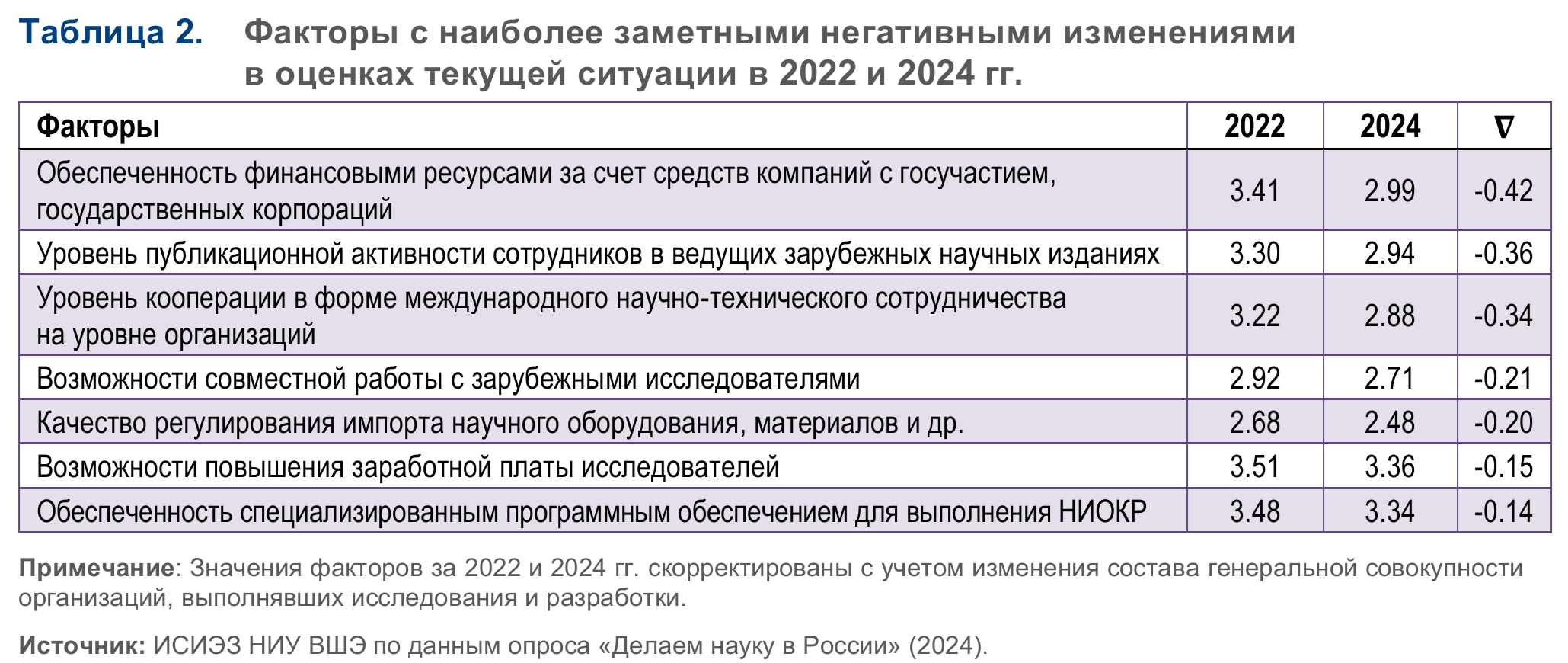

На фоне перечисленных позитивных изменений за прошедший период, по мнению опрошенных, ухудшилась ситуация с финансированием исследований со стороны государственных корпораций и компаний с госучастием (2,99 против 3,41) (табл. 2).

Как следует из полученных ответов, оценки публикационной активности российских ученых в ведущих зарубежных научных изданиях понизились (2,94 против 3,30), поскольку санкционные ограничения продолжают препятствовать международному научно-техническому сотрудничеству на уровне организаций (2,88 против 3,22) и отдельных ученых (2,71 против 2,92). Также негативно они влияют и на закупки зарубежного научного оборудования и материалов (2,48 против 2,68). После ухода с российского рынка западных ИТ-компаний снизились оценки обеспеченности организаций специализированным ПО для выполнения НИОКР (3,34 против 3,48).

Несмотря на фиксируемое в оценках респондентов улучшение ситуации с обеспеченностью организаций госзаданием и научными грантами, возможности повышения заработной платы исследователей сократились (3,36 против 3,51).

Какие факторы научной среды оцениваются наиболее позитивно?

Максимально высоко респонденты оценили факторы, связанные с получением прав на РИД в России (4,27), продвижением своих научных достижений: проведением научно-популярных мероприятий (4,14), использованием результатов исследований в образовательных целях (4,07), распространением информации об организации и ее деятельности в СМИ и интернете (4,02) (рис. 2). Несмотря на санкционные ограничения, на хорошем уровне воспринимается обеспеченность организаций современной компьютерной техникой (4,03), что, скорее всего, объясняется налаженными процессами параллельного импорта и достаточной обеспеченностью компьютерами в предыдущие годы.

Руководители университетов и бюджетных НИИ положительно отозвались об уровне публикационной активности своих сотрудников в российских рецензируемых научных изданиях (4,35 и 4,49 соответственно). Респонденты из вузов также вполне удовлетворены качеством работы собственных библиотек (4,21) и уровнем подготовки выпускников магистратуры (4,21). В свою очередь, представители коммерческих научных организаций (входят в состав предпринимательского сектора науки) более высоко оценивают социальный пакет для научных сотрудников (4,06) и возможности финансирования НИОКР за счет собственных средств (3,90); для них, в отличие от представителей других типов организаций, проблемы с поставками компонентов, реактивов и иных расходных материалов для исследований в целом не так критичны (3,88).

Что мешает развитию науки?

Наиболее низкие оценки получили факторы, связанные преимущественно с прямыми последствиями санкционного воздействия на Россию. Они касаются отсутствия грантового и иного финансирования со стороны зарубежных/международных организаций (1,75 и 1,87), а также коммерциализации РИД за рубежом (1,97). По-прежнему ограничены возможности привлечения в нашу страну ведущих иностранных ученых (2,15), не урегулированы визовые и иные вопросы, связанные с их наймом (2,24). Большинство опрошенных отметили проблемы с импортом научного оборудования и материалов (2,48); нехваткой современного ПО (2,72) и систем искусственного интеллекта (ИИ) (2,60) российской разработки.

Представители коммерческих научных организаций обращают внимание на трудности создания и развития малых инновационных предприятий (2,44), а руководители бюджетных НИИ — на дефицит финансирования от регионов (2,20) и слабое институциональное взаимодействие с бизнесом, как в форме совместных базовых кафедр (2,05), так и лабораторий (2,19).

В трехлетней перспективе по многим из перечисленных направлений ожидаются положительные изменения (табл. 3). Заметные улучшения коснутся развития систем ИИ российской разработки (2,60 сейчас; 3,32 через три года) и навыков работы с ними (3,01; 3,71); разработки специализированного отечественного ПО для исследований (2,72; 3,38); сотрудничества с бизнесом — как в форме совместных проектов (2,94; 3,47), так и базовых кафедр (2,80; 3,31). Университетское сообщество ожидает расширения возможностей привлечения ведущих иностранных ученых, а коммерческие организации — повышения доступности научных грантов.

В целом сохраняющиеся проблемные зоны для российской науки связаны преимущественно с длительным характером действия зарубежных санкций, которые выступают барьерами для развития организаций. Между тем позитивные тренды и ожидания являются следствием активных действий государства в сфере поддержки науки, а также ростом спроса на научные результаты со стороны бизнеса и общества.

Комментирует

Леонид Гохберг

первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

В новых геополитических условиях, в которых развивается российская экономика, результаты исследований и разработок становятся важнейшим стратегическим ресурсом. Технологическое лидерство и лидерство в науке определены Президентом Российской Федерации в качестве ключевых национальных целей на ближайшую перспективу. С учетом этого государство последовательно усиливает поддержку исследований и разработок, что проявляется в запланированном увеличении бюджетных расходов на гражданскую науку в 2025–2027 гг., стимулировании инвестиций бизнеса в этой сфере, запуске новых инициатив, прежде всего национальных проектов технологического лидерства. Все это нашло отражение в позитивном восприятии делового климата в науке опрошенными руководителями университетов и научных организаций. Сопоставляя полученные результаты с итогами предыдущих раундов 2017 и 2022 гг., можем отметить прогресс по целому ряду аспектов: повысилась осведомленность респондентов о мерах научно-технической политики, расширились возможности организаций по поддержке инициативных исследований за счет собственных средств, совершенствуются институциональные условия для научной работы. Примечательно, что по тем направлениям, которые, ожидаемо, получили относительно невысокие оценки (привлечение иностранных ученых в Россию, импорт научного оборудования, материалов, ПО для научных исследований, публикационная активность в зарубежных научных журналах и др.), в трехлетней перспективе прогнозируются улучшения.

Источники: результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Виктория Лапочкина, Михаил Гершман, Татьяна Кузнецова

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Кадры для робототехники через призму инженерных вакансий»

См. также: