Будущее науки: научно-техническая политика

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует на основе результатов опроса ведущих ученых намечающиеся на горизонте до 2030 года тренды в развитии государственной политики в сфере науки и технологий.

Опрос проведен по квотной выборке методом самозаполнения электронной анкеты (CAWI). После взвешивания данных итоговый размер выборки составил 374 человека, из которых 252 русскоязычных и 122 англоязычных исследователей. Подробные результаты исследования представлены в монографии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Будущее мировой науки» (доступна в печатной версии в книжных магазинах и для заказа онлайн).

Поддержка со стороны государства остается ключевым фактором научно-технологического развития, повышения вклада науки в решение широкого спектра проблем экономики и общества на глобальном, национальном и региональном уровнях. При этом в условиях появления новых и обострения давно сформировавшихся вызовов органы власти ведущих стран регулярно пересматривают применяемые ими подходы к поддержке науки и технологий.

Результаты проведенного опроса ведущих отечественных и зарубежных ученых дают представление о том, каким видят будущее научно-технической политики сами исследователи. Среди предложенных для оценивания актуальных трендов современной политической повестки респонденты отмечали те, что с высокой вероятностью сохранятся или усилятся в среднесрочной перспективе. Полученная картина демонстрирует заметные расхождения оценок российских и зарубежных исследователей (рис. 1). В значительной степени это отражает структурные особенности научно-технологического комплекса в нашей стране — в первую очередь, главенствующую роль государства и приоритет вопросов национальной безопасности, а также влияние на нее санкционных ограничений.

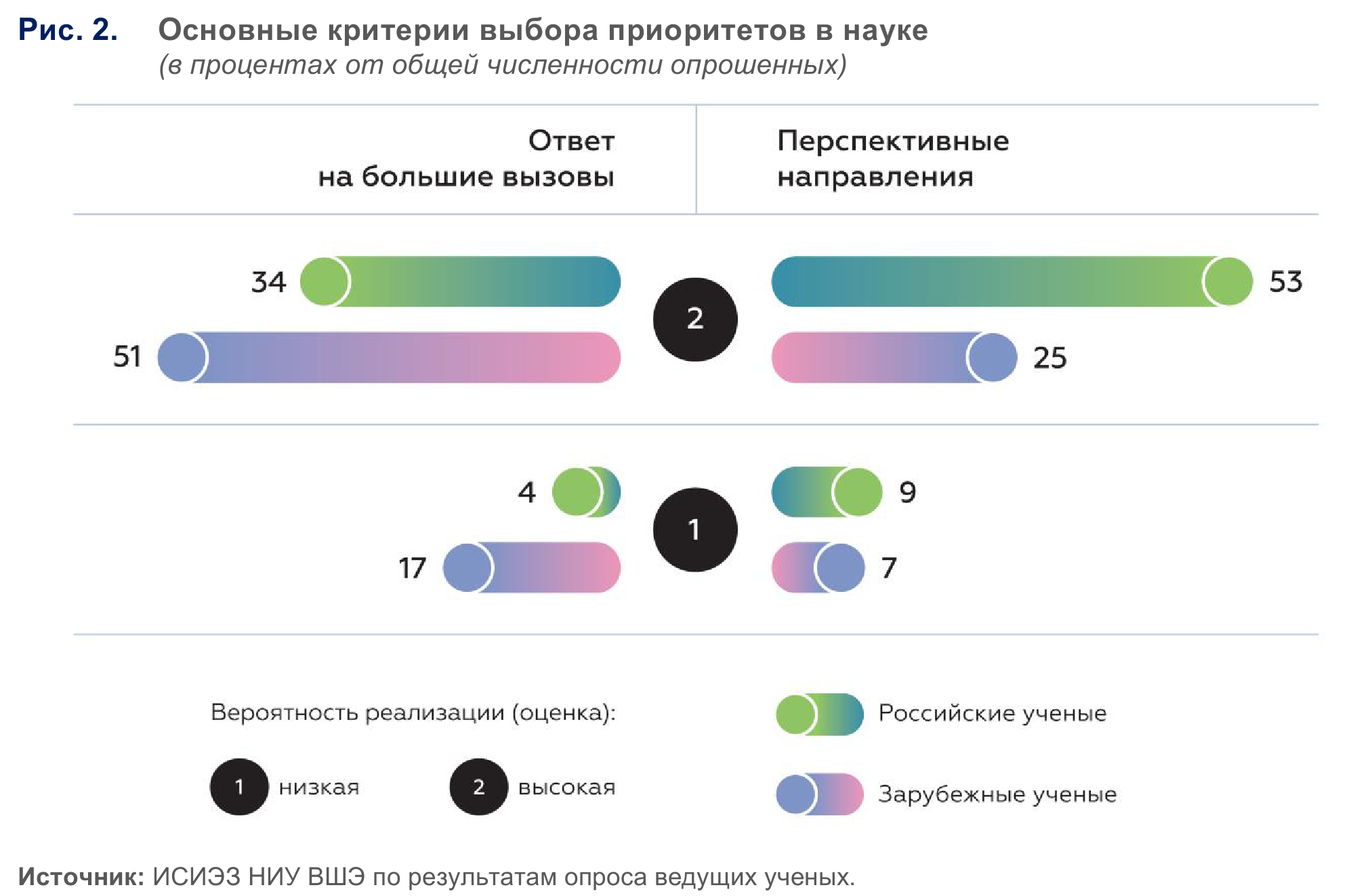

Основные отличия в оценках российских и зарубежных ученых связаны также с доминирующими подходами к выбору приоритетов научно-технической политики. Это подтверждает оценка вероятности и степени реализации предложенных респондентами альтернатив (рис. 2). Более половины (53%) российских исследователей склоняются к тому, что будут поддержаны преимущественно перспективные научно-технологические направления (в первую очередь сквозные: цифровые, био-, нанотехнологии и др.), тогда как 51 % иностранных специалистов ждут роста внимания к долгосрочным проблемам социально-экономического развития.

Несмотря на прогнозируемый зарубежными учеными рост значимости целеполагания для решения больших вызовов, они все же чаще указывали краткосрочные (3–5 лет), чем долгосрочные (10–20 лет) приоритеты в качестве основного фокуса политики, незначительно отставая в своих оценках по данному вопросу от исследователей из России (рис. 3). Подобная ситуация может возникать в условиях повышенной неопределенности, когда государство должно сохранять гибкость в выборе областей применения имеющихся у него ресурсов, даже при наличии заранее сформулированных стратегических целей.

Резюме:

При сходном с иностранными коллегами видении траекторий будущей трансформации мировой научно-технической политики исследователи из России в значительно большей степени склонны ожидать увеличения запроса со стороны государства на развитие перспективных технологий, характеризующихся наиболее широким спектром применения и возможностью получения эффектов от их внедрения в кратчайшие сроки. Для ведущих ученых из-за рубежа самым существенным фактором, который будет оказывать влияние на действия органов власти при выработке политики в сфере науки и технологий, выступают большие вызовы и иные общественно значимые задачи.

Источники: результаты опроса, проведенного в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования», реализуемого по программе развития НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России (Программа «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») и Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Материал подготовил Сергей Бредихин

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Будущее науки: перспективные формы распространения знаний»

См. также: