Роль кооперации в инжиниринговой деятельности вузов и научных организаций

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, анализируя инжиниринговую деятельность вузов и научных организаций, изучает особенности их кооперации друг с другом, а также с учрежденными ими малыми инновационными предприятиями и прочими организациями.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты проведенного в 2024 году статистического обследования инжиниринговой деятельности 2204 организаций, включая их филиалы, из всех федеральных округов Российской Федерации, среди которых: 1035 вузов, 883 научные организации, 286 малых инновационных предприятий (МИП). Результаты обследования дополняют экспертные оценки, полученные в ходе углубленных интервью с руководителями подразделений ведущих вузов, занимающихся инжиниринговой деятельностью.

К инжиниринговым услугам в рамках обследования отнесены: инженерно-техническое проектирование изделий, технологических (производственных) процессов, объектов капитального строительства и культурного наследия (включая сопровождение заказчика при их эксплуатации), инженерно-техническое консультирование на этапах разработки, подготовки производства, строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, независимая экспертиза проектных и технических решений, управление проектами по оказанию инжиниринговых услуг.

Кооперация вузов и научных организаций

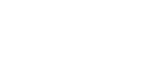

По данным обследования, расходы вузов и научных организаций на оплату услуг организаций-подрядчиков при реализации инжиниринговых проектов составили 2324,1 млн рублей, и половина этих расходов пришлась на привлечение научных организаций и 9% — вузов (рис. 1).

Расходы, связанные с привлечением подрядчиков, составляют примерно 8% от общего объема инжиниринговых услуг, оказанных собственными силами, как у вузов, так и у научных организаций. И хотя доли вузов и научных организаций, пользовавшихся в рамках выполнения инжиниринговых проектов услугами сторонних организаций, имеют близкие значения (27% и 23%), характер и объемы их кооперации различаются.

Чаще всего научные организации кооперировались при реализации инжиниринговых проектов с другими научными организациями, а вузы — с организациями, не относящимися ни к тому, ни к другому типу.

Так, вузы потратили на вовлечение научных организаций 505 млн рублей, или 3% от объема инжиниринговых услуг, выполненных собственными силами, сами научные организации — 665,9 млн рублей, или 5%. При обращении в научные организации в подавляющем большинстве требовались инжиниринговые услуги (99% и 97% расходов у научных организаций и вузов соответственно). При этом наибольшей популярностью в обоих случаях пользовались услуги по инженерно-техническому проектированию (95% и 80%), однако вузы также предъявляли спрос на услуги по инженерно-техническому консультированию — 9%.

Что касается привлечения вузов в качестве субподрядчиков, то научными организациями на эти цели было потрачено лишь 20,5 млн рублей (или 0,2% от объема инжиниринговых услуг, выполненных собственными силами), а самими вузами — 179 млн рублей (или 1%).

В ходе углубленных интервью с руководителями ряда инжиниринговых подразделений ведущих вузов в качестве основной причины кооперации называлась необходимость «точечного добора компетенций», а также «заполнение отдельных ниш» в связи с дефицитом материально-технической базы. Руководитель инжинирингового центра в области машиностроения сообщил, что из-за нехватки собственных производственных мощностей, как правило, привлекаются субподрядчики для производства опытных образцов и проведения испытаний.

Вузы и научные организации редко оказывали услуги по управлению проектами и в ограниченных масштабах обращались к субподрядчикам при оказании инжиниринговых услуг, в связи с чем можно предположить, что они или самостоятельно выполняли инжиниринговые проекты, или выступали в роли подрядчиков у более крупных игроков рынка инжиниринговых услуг. Только у единиц есть опыт работы в области инжиниринга в качестве интегрирующей организации.

Участие в различных образовательных и научно-технических объединениях (в том числе в форме партнерств, консорциумов) с отраслевыми предприятиями можно рассматривать в качестве фактора, создающего условия для развития кооперации прежде всего в областях исследований и образования, а также инжиниринга. По результатам обследования, вузы по сравнению с научными организациями гораздо активнее участвуют в различных образовательных и научно-технических объединениях с отраслевыми предприятиями. 43% вузов и только 19% научных организаций участвуют хотя бы в одном объединении, при этом в среднем вуз входит в состав четырех объединений, а научная организация — в лучшем случае участвует в одном. Масштабы сотрудничества (в том числе в форме консорциумов, партнерств) оказываются больше у тех вузов, которые ведут инжиниринговую деятельность.

По мнению руководителей ряда инжиниринговых подразделений вузов, участвовавших в углубленных интервью, складываются как полезные, эффективные объединения, так и не вполне удачные, носящие формальный характер. В качестве примера эффективного партнерства руководитель инжинирингового центра в области новых технологий назвал создание консорциума ведущих вузов на базе инжиниринговых подразделений, который выполнял функции «распределительного центра», при этом один из вузов-участников отвечал за разработку материалов, другой — за разработку изделий из них, а третий выполнял инжиниринговые услуги, связанные с подготовкой производства. За счет сильных сторон каждого из участников удалось значительно повысить конкурентоспособность реализуемых проектов.

Другим положительным результатом является участие вузов на «площадках» объединений, отраслевых ассоциаций в обсуждении отраслевой повестки и трансляция своих ключевых предложений по поводу развития сферы инжиниринговых услуг на уровень государственного управления для включения их в актуальные государственные программы.

Однако в ряде случаев опрошенные эксперты не делали серьезных ставок на участие в объединениях. Более того, они сообщали, что сталкивались со сложностями в продвижении своих интересов в рамках профессиональных консорциумов, в частности с неравноправием по сравнению с крупными коммерческими компаниями, лоббирующими собственные интересы.

Кооперация с МИП

В рамках грантовых программ1 поддержки инжиниринговой деятельности вузов и научных организаций предусмотрено создание получателями грантов инжиниринговых центров в форме структурного подразделения либо МИП. Согласно результатам обследования, совокупный объем инжиниринговых услуг, оказанных силами МИП в 2023 г., составил 691,9 млн рублей, или 2,4% от общего объема инжиниринговых услуг с учетом вузов и научных организаций.

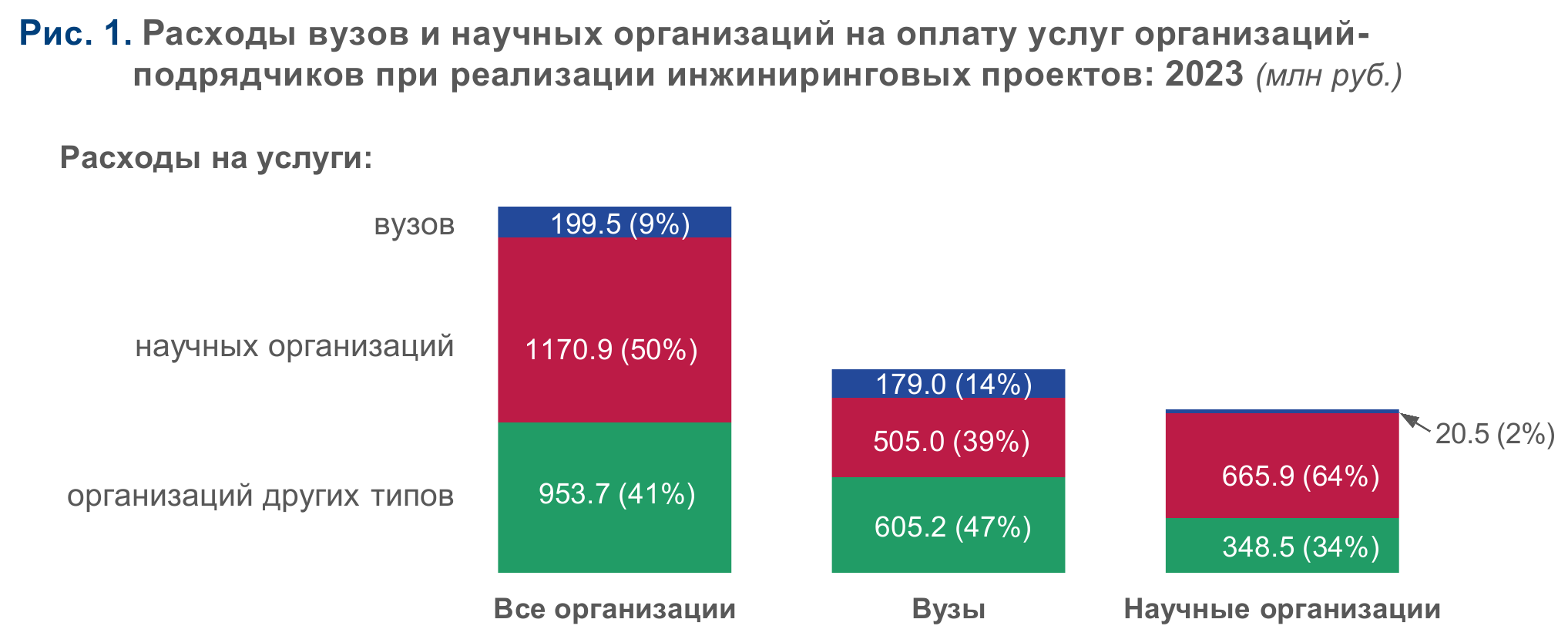

307 вузов и научных организаций, участвовавших в обследовании, являются учредителями (соучредителями) 1184 МИП. Среди них почти половина не осуществляла в 2023 г. никакой хозяйственной деятельности, а об оказании инжиниринговых услуг в рамках обследования сообщили лишь 42 МИП, у половины из которых объем работ не превышал 3 млн рублей, у 19% составил от 3 до 10 млн рублей, у 26% — от 10 до 50 млн рублей и только у 5% — 50 млн рублей и более (рис. 2). Это означает, что значительные по объему заказы получают единицы МИП.

Вузы и научные организации, занимавшиеся инжиниринговой деятельностью, практически не привлекали к выполнению соответствующих проектов учрежденные ими МИП в рамках договоров субподряда. В ходе обследования был выявлен единичный случай такой кооперации в объеме 8,5 млн рублей.

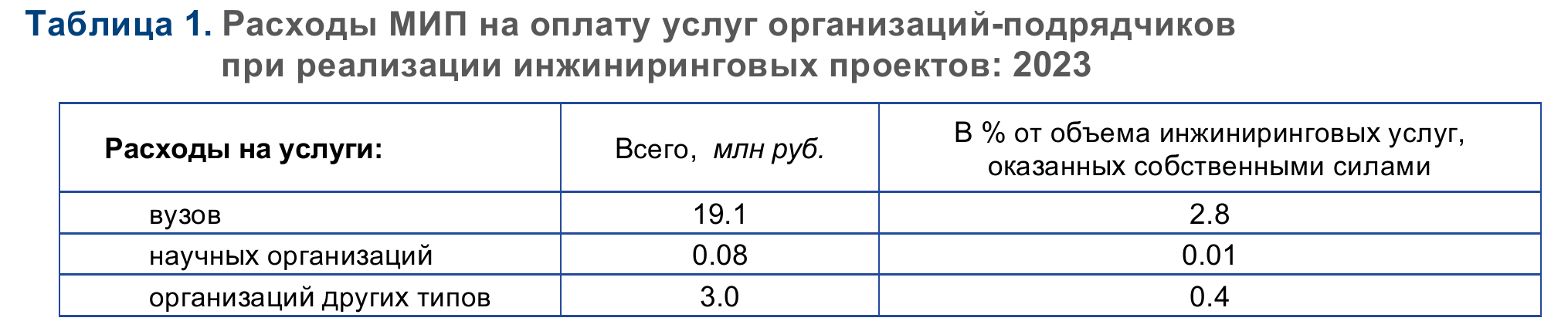

В рамках инжиниринговой деятельности большинство МИП также не передавали значительные объемы средств, привлеченные для выполнения заказов, по субподряду своим учредителям. Только шесть из них обращались в вузы и научные организации, однако стоимость соответствующих договоров оказалась небольшой: расходы на оплату услуг вузов составили 19,1 млн рублей (не более 3% от объема инжиниринговых услуг, выполненных собственными силами МИП), а на оплату услуг научных организаций — 0,08 млн рублей, или 0,01% (табл. 1).

При этом собственные ресурсные возможности у МИП довольно скромные. Почти две трети МИП (27), оказывавших инжиниринговые услуги, не имеют собственного научного оборудования и опытной базы, 36 (или 86%) не участвовали в прикладных научных исследованиях, являющихся заделами для развития инжиниринговой деятельности. В отсутствие собственной материально-технической базы и исследований, МИП используют, скорее всего, ресурсы своих учредителей.

В 75% случаев объемы инжиниринговых услуг, оказанных МИП, были более скромными по сравнению с их учредителями. Вместе с тем у 10 МИП объемы инжиниринговых услуг оказались выше, чем у организаций-учредителей, но при этом у четырех МИП масштабы инжиниринговой деятельности не превышали 1 млн рублей, у шести МИП — были выше 10 млн рублей. У последних совокупный объем инжиниринговых услуг составил 323,5 млн рублей, а у их учредителей — 46,7 млн рублей. Наиболее вероятно, некоторые вузы и научные организации предпочли вынести основную инжиниринговую деятельность в МИП, но такие случаи единичны.

Таким образом, МИП несколько в большей степени ориентированы на привлечение внешних заказов на рынке инжиниринговых услуг, нежели на вовлечение в проекты учредителей. Руководители ряда инжиниринговых подразделений ведущих вузов, участвовавшие в углубленных интервью, отмечали, что МИП в ряде случаев являются «окном» для заказов коммерческих организаций, привлекаются для участия в конкурсных закупках, где вуз напрямую участвовать не имеет возможности. Это могут быть тендеры, организованные только для коммерческих организаций либо малых и средних предприятий. Однако значимого, тем более массового, эффекта от кооперации с МИП пока не наблюдается.

Источники: данные обследования инжиниринговой деятельности вузов, научных организаций и малых инновационных предприятий; результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренного Государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Николай Шугаль и Наталья Бондаренко

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Ландшафт инжиниринговой деятельности вузов и научных организаций»

См. также: