Внутренние ограничения и внешние барьеры для развития инжиниринговой деятельности в вузах

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует барьеры для выхода вузов на рынок инжиниринговых услуг.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты проведенного в 2024 году статистического обследования инжиниринговой деятельности 2204 организаций, включая их филиалы, из всех федеральных округов Российской Федерации, среди которых: 1035 вузов, 883 научные организации, 286 малых инновационных предприятий (МИП). Результаты обследования дополняют экспертные оценки, полученные в ходе углубленных интервью с руководителями подразделений ведущих вузов, занимающихся инжиниринговой деятельностью.

К инжиниринговым услугам в рамках обследования отнесены: инженерно-техническое проектирование изделий, технологических (производственных) процессов, объектов капитального строительства и культурного наследия (включая сопровождение заказчика при их эксплуатации), инженерно-техническое консультирование на этапах разработки, подготовки производства, строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, независимая экспертиза проектных и технических решений, управление проектами по оказанию инжиниринговых услуг.

Чем примечательны вузы для рынка инжиниринговых услуг, почему важно стимулировать расширение их участия с помощью государственных программ поддержки? По результатам углубленных интервью с руководителями инжиниринговых центров ведущих вузов можно выделить ряд особенностей вузов как поставщиков инжиниринговых услуг:

- обладание возможностями для реализации комплексных проектов (от научных исследований и разработок до запуска производства);

- готовность вузов (их подразделений) гибко перестраиваться на работу под заказ в отличие от коммерческих инжиниринговых компаний, ориентированных на создание серийных решений;

- готовность выстраивать гибкую политику взаиморасчетов с заказчиком и адаптировать разработку инжиниринговых решений с учетом финансовых ограничений клиентов.

Внутренние ограничения

В числе ключевых внутренних ограничений руководители ряда инжиниринговых подразделений ведущих вузов, участвовавшие в углубленных интервью, выделили следующие.

✦ Отсутствие или минимальные масштабы научно-исследовательской деятельности, особенно прикладных исследований

По мнению экспертов, важную роль для развития инжиниринговой деятельности играет наличие у вузов многолетнего опыта научных исследований и разработок. Это могут быть как личные достижения лидеров исследовательских команд, так и достижения коллективов, рабочих групп.

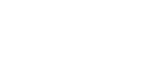

Об этом наглядно свидетельствуют результаты обследования, согласно которым существует положительная связь между активностью организаций в областях прикладных научных исследований и инжиниринга (рис. 1). Минимальные объемы исследовательской деятельности оказались у вузов, не занимающихся инжиниринговой деятельностью или выполняющих работы в этой области на сумму менее 10 млн рублей, максимальные — у оказывающих наибольшие объемы услуг.

Аналогичная зависимость наблюдается между стоимостью объектов интеллектуальной собственности, которую можно считать показателем результативности научно-исследовательской деятельности, и масштабами инжиниринговой деятельности. В частности, средняя полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности у не оказывавших инжиниринговые услуги составляет 3 млн рублей, а у оказывавших эти услуги — 25,1 млн рублей.

✦ Дефицит оборудования и кадров, обладающих необходимыми компетенциями

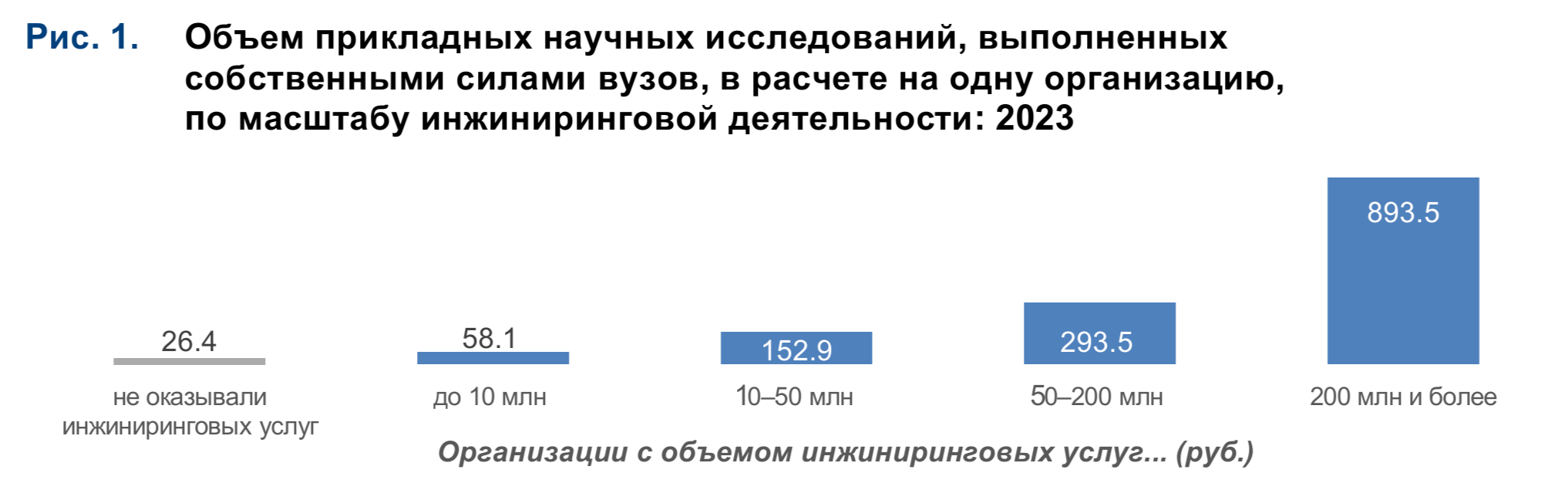

Результаты обследования подтвердили, что лучше обеспеченные ресурсами организации ведут более масштабную инжиниринговую деятельность: вузы с максимальными объемами инжиниринговой деятельности, с одной стороны, лучше обеспечены оборудованием (рис. 2), с другой стороны, интенсивнее его используют (рис. 3).

Существует также взаимосвязь численности штатных научно-педагогических работников, выполнявших прикладные научные исследования и разработки, и объема инжиниринговых услуг (рис. 4). А роль инженерно-технических работников особенно заметна в организациях с объемом инжиниринговых услуг от 200 млн рублей: в них численность вовлеченных в прикладную науку примерно в 10 раз выше по сравнению с вузами, у которых объем инжиниринговых услуг меньше.

✦ Отсутствие или недостаточный опыт участия исследовательских команд в проектах по внедрению разработок

Косвенно свидетельствовать о существенных масштабах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и ее системном характере может наличие в вузе подразделения, отвечающего за коммерциализацию. По результатам обследования, у 67% вузов, занимающихся прикладными научными исследованиями, отсутствует центр трансфера технологий.

✦ Отсутствие у участников команд, подразделений навыков управления проектами, знаний основ бизнес-культуры

По мнению экспертов, участвовавших в углубленных интервью, не только руководителям, но и инженерам, исследователям для реализации инжиниринговых проектов необходим опыт работы в качестве руководителя проекта или отдельной его части.

При этом руководители инжиниринговых центров, сотрудничавшие с коллегами из других подразделений вуза в рамках инжиниринговых проектов, отмечали, что последние могут самонадеянно соглашаться на выполнение работ, переоценивая свои возможности по срокам исполнения, имеющимся ресурсам, компетенциям.

✦ Разработка формальных стратегий, концентрация только на текущих задачах

По оценкам экспертов, у лидера и его команды должно быть прозрачное видение не только текущих задач, но и среднесрочных целей и этапов их достижения, особенно при формировании планов развития по окончании грантового финансирования. Например, руководитель одного из ведущих инжиниринговых центров в области машиностроения, участвовавшего в грантовой программе в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна, видит будущее своей команды в выходе на новый уровень: в реализации задач «выращивания» технологических предпринимателей, в оказании помощи стартапам в области инжиниринга, в преобразовании центра в холдинг. В другом вузе-участнике этой же грантовой программы, который занимается инжинирингом в области химических наук и технологий, концепция развития также связана с инновационной прикладной задачей — моделированием унифицированных химико-технологических систем, позволяющих создать многоассортиментную площадку, производственные мощности которой могли бы оперативно перестраиваться с одного продукта на другой с целью своевременного удовлетворения запросов заказчиков.

✦ Пассивная позиция на исследовательском и инжиниринговом рынках

По мнению руководителей инжиниринговых центров, успех их подразделений связан, в первую очередь, не с работой по холодным контактам, а с активным маркетингом на ключевых выставках, форумах, где присутствуют потенциальные заказчики; с ведением «детальной летописи для самопрезентации опыта работ»; с участием или нацеленностью на участие «в экспертных клубах» по профильным областям (например, в качестве экспертов при разработке нормативных документов, проектов государственных программ, а также в качестве операторов программ).

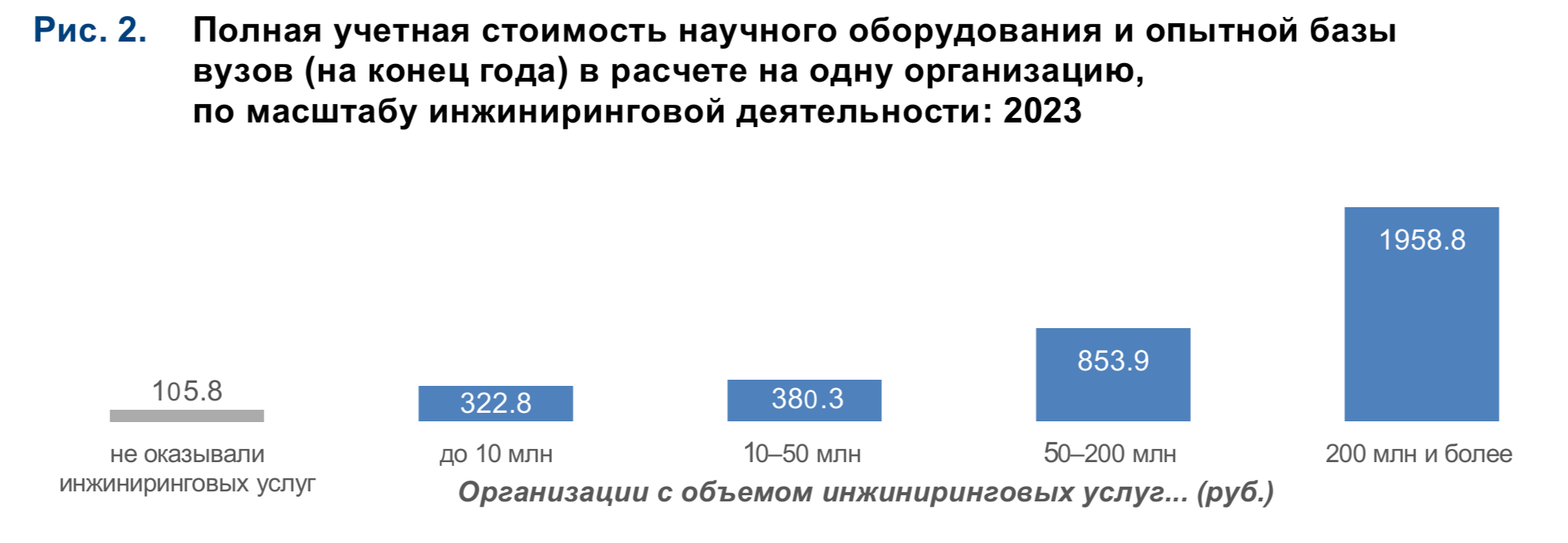

По результатам обследования, чем масштабнее инжиниринговая деятельность, тем активнее вузы делятся информацией о ее результатах и имеющихся ресурсах, размещая сведения на официальных сайтах с целью привлечения заказчиков (рис. 5).

✦ Отсутствие эффективного проектного офиса (централизованного или встроенного в инжиниринговый центр), осуществляющего координацию и взаимодействие с отраслевыми предприятиями

По результатам обследования, наличие проектного офиса и его функциональная наполненность коррелирует с инжиниринговой деятельностью. В частности, только в 25% вузов, не реализующих инжиниринговые проекты, создано подразделение, осуществляющее координацию и взаимодействие с отраслевыми предприятиями. Обратная ситуация складывается в вузах, оказывающих инжиниринговые услуги, — здесь у 96% уже созданы такие структуры.

Эксперты, участвовавшие в углубленных интервью, выделили ключевые задачи проектного офиса: коммуникации с внешними заказчиками и внутри вуза в рамках выполнения проектов. Эффективное решение этих задач — организация механизма «одного окна» для приема заявок, их обработка и исполнение. Реализация этого механизма предполагает, что проектный офис становится брокером для заказчиков, собирающим портфель заявок. По результатам обследования, у 94% вузов, занимающихся инжиниринговыми проектами, в рамках проектного офиса организована работа по приему и обработке заявок отраслевых предприятий.

В рамках обработки заявок проектный офис выполняет роль переводчика задач, формулируемых в терминах заказчиков, на профессиональный язык исполнителей. Ключевым этапом обработки заявок является проведение предварительного анализа возможностей их выполнения с учетом имеющихся свободных ресурсов, условий привлечения внешних соисполнителей, а также наличия уже готовых решений на рынке.

Организация коммуникаций внутри вуза в рамках выполнения заказов включает их делегирование в подразделения вузов, поддержку, синхронизацию, и контроль выполняемых ими работ. По результатам обследования, распределением заявок компаний по отдельным подразделениям вузов занимаются проектные офисы в 90% вузов, оказывавших инжиниринговые услуги, координацией подразделений в рамках исполнения этих заявок — в 95%.

Маркером централизованного проектного управления является и наличие такого инструмента, как информационная система взаимодействия с заказчиками (Customer Relationship Management System, CRM-система). Она позволяет в автоматизированном режиме отслеживать историю взаимодействия с заказчиками, объединять заявки в «одном окне» и обрабатывать их, делегировать подразделениям задачи по выполнению заявок, формировать графики работ и контролировать их выполнение.

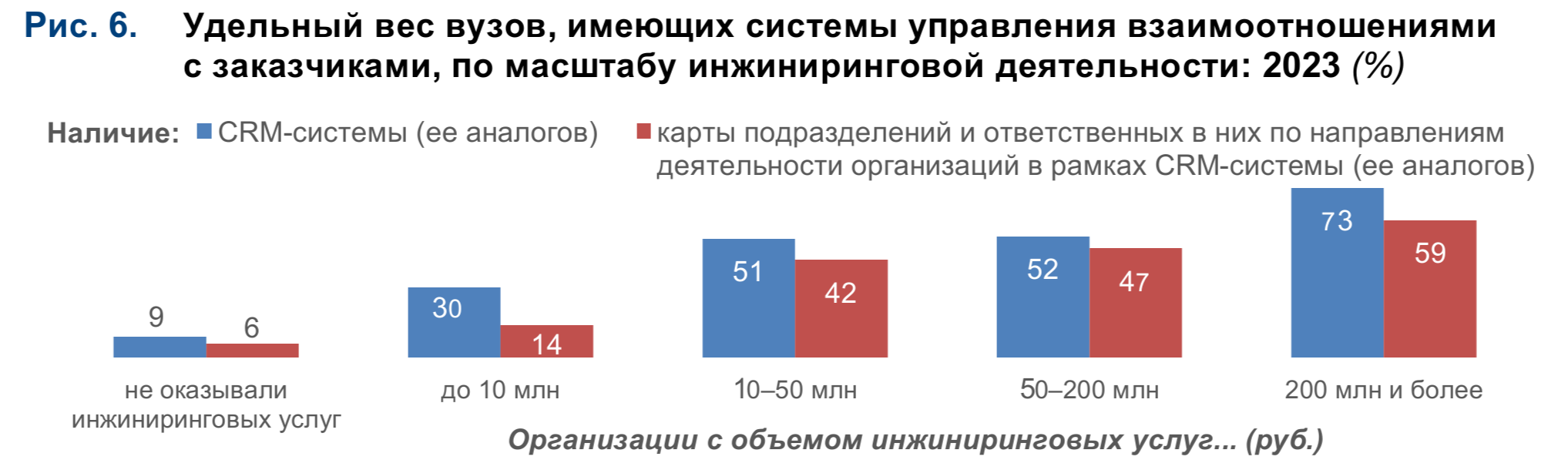

По данным обследования, более высокие масштабы инжиниринговой деятельности в вузах сочетаются с более интенсивным использованием ими CRM-систем (рис. 6). Так, среди вузов, оказывавших в 2023 г. инжиниринговые услуги объемом менее 10 млн рублей, доля использовавших такие системы составила только 30%, тогда как среди вузов с годовыми объемами инжиниринговой деятельности от 200 млн рублей более 70% организаций имеют CRM-систему и(или) ее аналоги. Еще более значительная дифференциация организаций связана с разработкой в рамках CRM-систем карты подразделений с назначением ответственных по направлениям деятельности. Среди вузов, оказывавших инжиниринговые услуги объемом менее 10 млн рублей, доля имеющих этот инструмент составила только 14%, тогда как среди вузов с годовыми объемами инжиниринговой деятельности от 200 млн рублей — 59% организаций.

Внешние барьеры

На основе анализа интервью с руководителями инжиниринговых центров можно выделить барьеры, препятствующие развитию инжиниринговой деятельности в вузах, связанные с внешней средой (институциональными и экономическими условиями).

✦ Проявление со стороны коммерческих компаний осторожности к вузам как подрядчикам в области прикладных проектов, инжиниринга

Как полагают эксперты, подобное отношение к инжиниринговым командам вузов обусловлено убежденностью отраслевых заказчиков в том, что с некоммерческими организациями работать сложнее из-за их определенной инертности. Кроме того, потенциальные заказчики могут опасаться различий в целеполагании совместной работы: по их мнению, команды вузов видят в качестве своей основной задачи не фактическое внедрение разработок, а повышение публикационной активности работников. Повысить уровень доверия к вузам как бизнес-партнерам, по мнению экспертов, может информационная поддержка инжиниринговых центров со стороны государства.

✦ Более длительное согласование вузами контрактов по сравнению с коммерческими компаниями, обусловленное требованиями законодательства в области закупок, а также высокой степенью бюрократизации механизмов принятия решений в вузах

✦ Дефицит оборудования, приборов, программного обеспечения, как в связи с санкциями, так и с отсутствием средств на их приобретение (в том числе из-за «дорогих» кредитов)

Эта проблема актуальна даже для ведущих инжиниринговых центров. Участники грантовых программ сообщили, что не справляются с поступающим объемом заявок на инжиниринговые услуги при максимальной загруженности площадок и оборудования, от части заказов им приходится отказываться, при этом некоторое оборудование сейчас просто невозможно купить.

✦ Дефицит как высококвалифицированных специалистов, так и техников на рынке труда

В ходе интервью эксперты признавали остроту проблемы выращивания новых инженерных кадров. Их надежды связаны с расширением подготовки высококвалифицированных специалистов в передовых инженерных школах. Однако это поможет решить кадровый вопрос только в среднесрочной перспективе. А пока они стараются привлекать собственных студентов на стажировки в инжиниринговые центры, но чаще всего эта мера решает проблему лишь частично.

✦ Ограничения для участия вузов (если инжинирингом занимается структурное подразделение) в конкурсных закупочных процедурах компаний, на коммерческих площадках.

Руководитель подразделения ведущего вуза, занимающегося инжинирингом в области робототехники, описал типичные примеры таких ограничений: часть инжиниринговых проектов выставляется на конкурсных площадках, где могут работать только малые и средние предприятия; инжиниринговые проекты обозначаются в тендере как «поставка оборудования», а участникам тендера требуется иметь определенный основной код ОКВЭД, что автоматически исключает вузы из числа участников.

Источники: данные обследования инжиниринговой деятельности вузов, научных организаций и малых инновационных предприятий; результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренного Государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Николай Шугаль и Наталья Бондаренко

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Меры государственной поддержки инжиниринговых центров вузов»

См. также: