Делаем науку в России: диалог с обществом

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует на основе данных опросов практики популяризации результатов научной деятельности и оценивает их распространенность и востребованность среди населения.

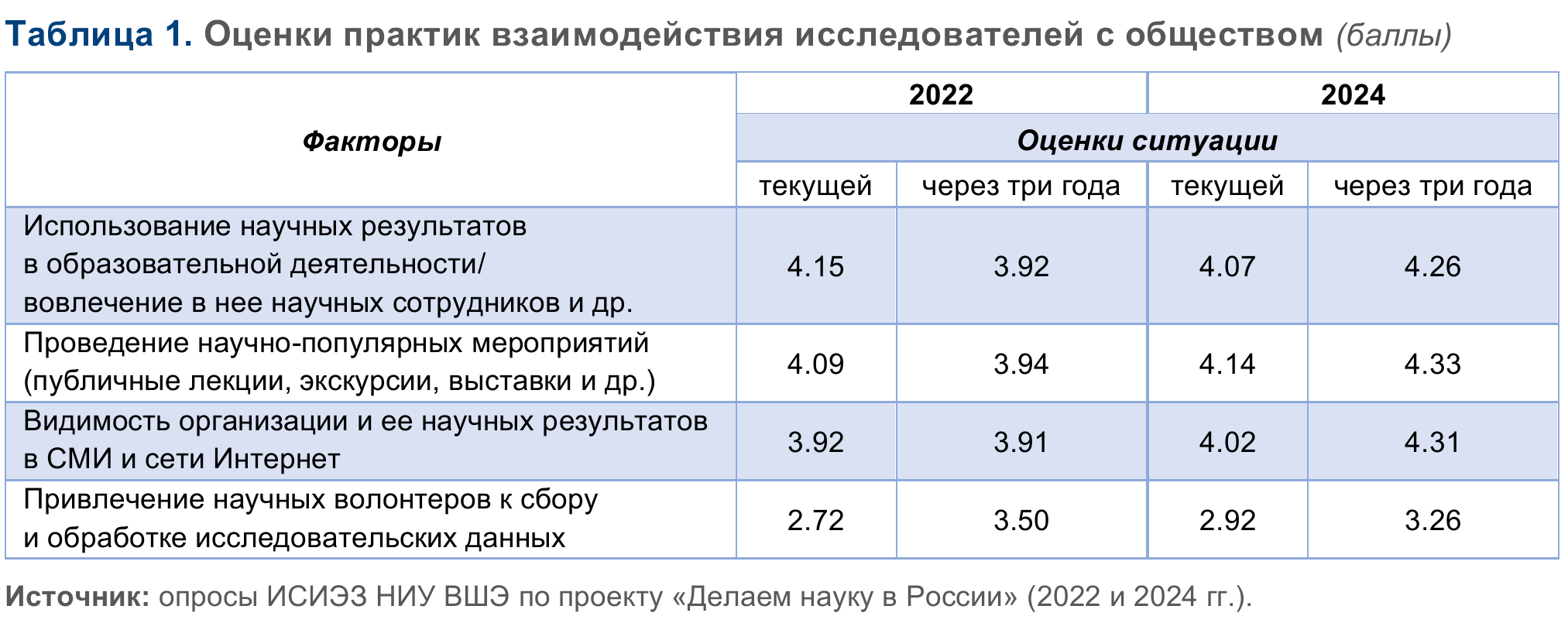

1) опроса, проведенного в рамках проекта «Делаем науку в России», который нацелен на комплексный анализ состояния и перспектив развития российской науки и продолжает исследование Doing Science (реализовано ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2017 и 2022 гг.). В рамках новой волны (октябрь—ноябрь 2024 г.) были опрошены представители 719 университетов и научных организаций (респондентами выступили руководители или их заместители по научной деятельности — как лица, формирующие повседневные управленческие практики, которые непосредственно влияют на результативность науки и эффективность государственного регулирования). Для оценки практик взаимодействия ученых с широкой аудиторией применялась пятибалльная шкала, где 1–2 — негативная оценка текущей ситуации / ее ухудшение через три года; 3 — нейтральная оценка/отсутствие ожиданий изменений; 4–5 — позитивная оценка/ улучшение через три года. Ранее были представлены результаты новой волны опроса по проекту «Делаем науку в России», характеризующие настроения ученых и спрос на меры политики;

2) репрезентативного опроса населения, проведенного в рамках Мониторинга инновационного поведения населения НИУ ВШЭ (N=6 946 респондентов в возрасте 18–65 лет, 2023/24 гг.).

Опрошенные в рамках проекта «Делаем науку в России» руководители научных организаций и вузов оценили уровень коммуникаций с обществом на 3,9 балла из пяти возможных, еще более оптимистично — на трехлетнем горизонте (4,04). И текущие и прогнозные оценки превышают данные по остальным семи аспектам измерений делового климата в науке (финансирование, кадровый потенциал, инфраструктура, др.).

При сравнении результатов двух волн опросов (2022 и 2024 гг.) заметен рост готовности научных организаций и вузов к взаимодействию со СМИ (с 3,92 до 4,02) и проведению научно-популярных мероприятий (с 4,09 до 4,14) (табл. 1). Ожидаемого двумя годами ранее сокращения активности по большинству значимых для анализируемой сферы факторов не произошло.

Результаты опроса указывают на некоторую стабилизацию практик включения в образовательные программы новых получаемых учеными знаний (4,15 балла в 2022 г. и 4,07 — в 2024 г.).

В наибольшей степени удовлетворены взаимодействием с обществом представители вузов (4,17 балла); для коммерческих научных организаций в форме АО, ООО, ФГУП в силу особенностей их деятельности подобные практики менее характерны (3,46).

Углубленное рассмотрение оценок опрошенных руководителей вузов показывает, что самый высокий прирост их ожиданий связан с вовлечением обычных граждан в исследовательскую работу в тех или иных форматах волонтерских практик (3,5 балла в 2024 г.; 4,08 — через три года). В разрезе областей науки более всего заинтересованы в развитии подобных инициатив представители гуманитарных и социальных направлений (+0,51 и +0,53 соответственно).

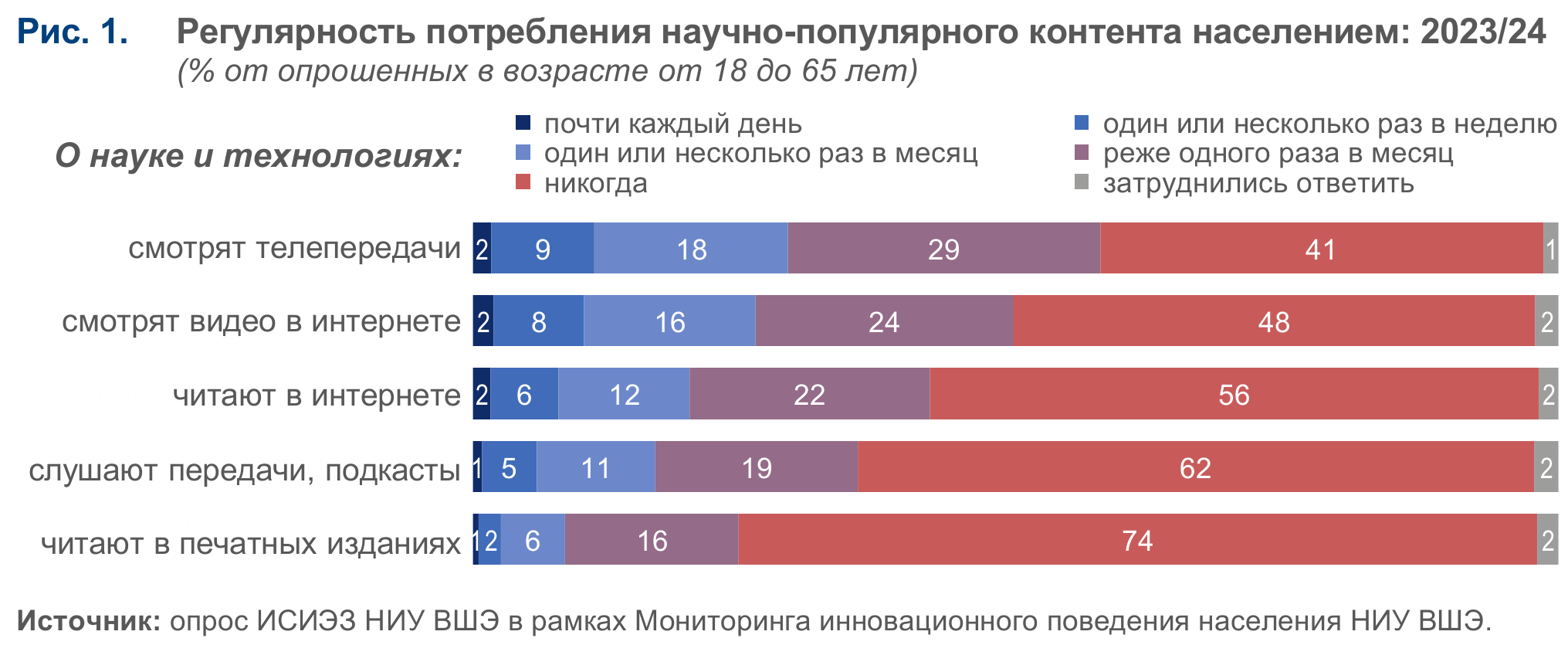

Данные другого опроса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, проведенного в рамках Мониторинга инновационного поведения населения, демонстрируют, что в России сложилась постоянная аудитория потребителей научно-популярного медиаконтента: 17% респондентов в возрасте 18–65 лет в том или ином формате смотрят, читают или слушают материалы о науке и технологиях хотя бы раз в неделю; еще 51% опрошенных это делают реже, в том числе случайно замечая в СМИ новости о научных достижениях. В частности, 11% опрошенных регулярно (раз в неделю) смотрят соответствующие телепередачи, 10% — видео в интернете; 6% слушают подкасты. В интернете постоянно читают о науке и технологиях 8% опрошенных, в печатных медиа — 3% (рис. 1). Для молодежи основным каналом научно-образовательного контента стал интернет, для старшего поколения таким остается телевидение.

Каждый седьмой респондент (14%) в течение года посещал какой-либо научный музей, относящийся к категории науки и техники, природы и человека, истории (археологический, этнографический, краеведческий, др.), 4% — научно-популярные лекции на разных площадках.

Таким образом, активность научно-исследовательских и образовательных организаций по популяризации науки так или иначе находит отклик у россиян, при этом практики взаимодействия с популярной наукой в обществе весьма дифференцированы.

Комментирует

Ольга Славинская

ведущий эксперт Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Укрепление связей с обществом определенно оптимизирует деловой климат в науке, в чем убеждают результаты новой волны исследования «Делаем науку в России». Среди ученых все больше тех, кто видит смысл в том, чтобы делиться своими знаниями и экспертизой не только с академическим сообществом, но и с широкой общественностью, и готов это делать, осваивая как традиционные, так и новые способы представления полученных результатов, например: рассказывать о них в СМИ, выступать с публичными лекциями, вести персональные блоги и т. п. Во многих ведущих вузах и научных организациях руководство всячески поддерживает просветительскую деятельность ученых и привлекает, в том числе на штатной основе, специалистов в сфере коммуникаций, которые помогают командам исследователей адаптировать сложную научную информацию и выстраивать диалог с разными группами населения. Данный тренд усиливают и различного рода и масштаба инициативы, которые запускают высокотехнологичный бизнес и государство. Среди последних особую роль играют «Десятилетие науки и технологий» и федеральный проект «Популяризация науки и технологий», нацеленные на то, чтобы сделать достижения науки понятнее обществу и одновременно повысить престиж исследовательской карьеры. Обратная связь от граждан, в частности получаемая в рамках волонтерских практик, дает ученым новые идеи, ценные данные и другие ощутимые результаты.

Источники: результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Ольга Славинская, Михаил Гершман и Валентина Полякова

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Женщины-исследователи в России»

См. также: