Делаем науку в России: настроения участников программы «Приоритет 2030»

Участвующие в масштабной программе поддержки российских вузов «Приоритет 2030» оценили ситуацию в науке оптимистичнее других организаций. Это, в частности, следует из анализа результатов третьего раунда опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках проекта «Делаем науку в России».

Справочно: с 2021 г. реализуется программа «Приоритет 2030», направленная на поддержку российских университетов, повышение их результативности в целом и вклада в достижение национальных целей развития страны. Например, программа позволяет улучшить материально-техническую базу вузов, привлечь высококвалифицированных преподавателей и исследователей, создать новые кооперационные связи с бизнесом. Дизайн программы предусматривал для всех участников базовую часть гранта в форме субсидий из федерального бюджета и специальную часть, включавшую два трека: «Исследовательское лидерство» (цель — создание условий для проведения научных исследований и разработок мирового уровня) и «Территориальное/отраслевое лидерство» (развитие образования и науки в регионах/отраслях). В 2024 г. были выделены 106 грантов в рамках базовой части, а также 15 — по направлению «Исследовательское лидерство» и 27 — «Территориальное/отраслевое лидерство». Отдельно действовал дальневосточный трек, в котором участвовали 12 вузов (в настоящем обзоре не рассматривается).

Исследование «Делаем науку в России» продолжает проект Doing Science (реализован ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2017 и 2022 гг.) и нацелено на комплексный анализ состояния и перспектив развития российской науки, а также оценку мер научно-технической политики. В рамках третьей волны (октябрь—ноябрь 2024 г.) были опрошены представители 719 университетов и научных организаций (респондентами выступили руководители или их заместители по научной деятельности — как лица, формирующие повседневные управленческие практики, которые непосредственно влияют на результативность науки и эффективность государственного регулирования).

Общая ситуация

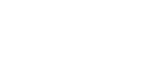

Итоги исследования «Делаем науку в России» демонстрируют, что вузы-участники программы «Приоритет 2030» оценили условия для научно-технической деятельности лучше других организаций. Наиболее высокие оценки характерны для трека «Исследовательское лидерство»: индекс настроений для него составил 3,90 балла — выше, чем у представителей направления «Территориальное/отраслевое лидерство» (3,73), получателей базовой части гранта (3,57) и всех опрошенных вузов в целом (3,48).

Участники трека «Исследовательское лидерство» дали наивысшие оценки как текущего состояния, так и перспектив развития по шести из восьми направлений измерения делового климата в науке, а именно: кадровому потенциалу (4,22 сейчас и 4,55 через три года), кооперации (4,09; 4,41), материально-технической базе (4,02; 4,41), результативности (4,02; 4,34), институциональным условиям (3,63; 4,05), финансовым ресурсам (3,43; 3,82) (рис. 1). Для получателей гранта «Территориальное/отраслевое лидерство», в свою очередь, характерны более высокие баллы в части взаимодействия с обществом (4,42; 4,66) и развития информационной инфраструктуры (3,63; 4,13).

Позитивные факторы научной среды для вузов-лидеров

Из 87 факторов, определяющих качество делового климата в науке, руководители вузов трека «Исследовательское лидерство» наиболее близко к максимуму по пятибалльной шкале оценили десять, из которых, в свою очередь, семь связаны с человеческим потенциалом (табл. 1). Это может говорить о том, что данные вузы лучше укомплектованы молодыми кадрами (4,78) и ведущими учеными (4,56). Принятые на научные должности выпускники магистратуры и аспирантуры демонстрируют высокий уровень подготовки (4,67), а занятые в этих организациях научные работники — владение цифровыми навыками (4,78) и знание иностранных языков (4,56). Вузы этого трека имеют больше возможностей стимулировать труд исследователей (4,56), в частности предоставляя более привлекательный социальный пакет, современную компьютерную технику и инфраструктуру для коммерциализации РИД (по 4,67). Для достижения амбициозных целей и решения масштабных научных задач участники «Исследовательского лидерства» активнее, чем остальные вузы, сотрудничают с другими организациями в форме совместных проектов, центров, лабораторий (4,56).

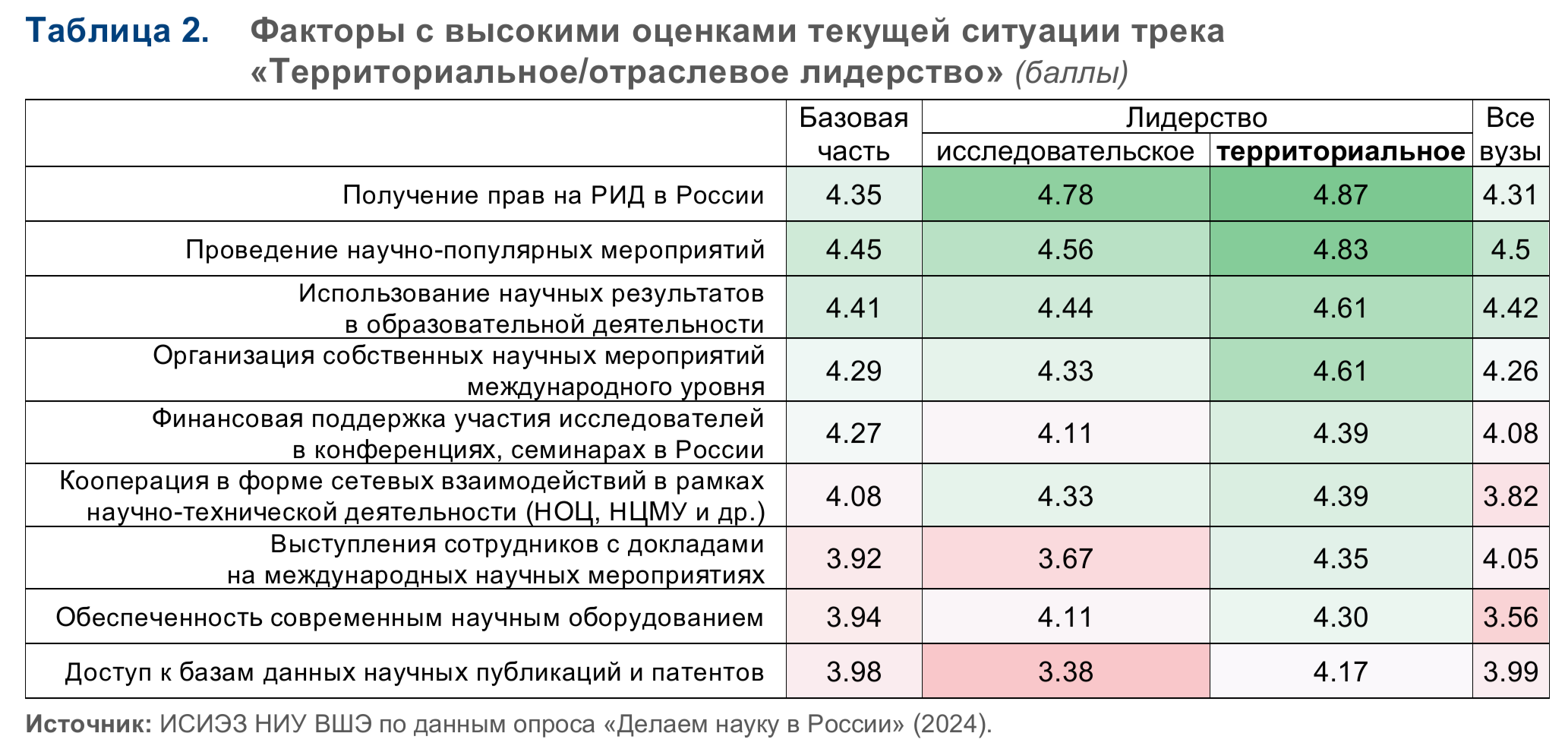

В свою очередь, университеты, получающие поддержку по треку «Территориальное/отраслевое лидерство», отличаются высокими оценками патентной активности внутри страны (4,87), уделяют особое внимание популяризации своих научных результатов (4,83), в частности, используют их в образовательной деятельности (4,61), активно проводят собственные научные мероприятия международного уровня (4,61) и стимулируют сотрудников к участию во внешних конференциях — как российских (4,39), так и зарубежных (4,35). В целях наращивания научно-технического и инновационного потенциала регионов они также расширяют кооперацию в форме сетевых взаимодействий в рамках научно-технической деятельности (НОЦ, НЦМУ и др.) (4,39). По сравнению с другими организациями вузы этого трека лучше обеспечены современным научным оборудованием (4,30) и удовлетворены имеющимся доступом к базам данных публикаций и патентов (4,17) (табл. 2).

Что беспокоит участников программы?

Большинство факторов, получивших невысокие оценки, связаны с международной кооперацией, что указывает на наличие разного рода барьеров в этой сфере. Причем вузы всех треков их воспринимают немного по-разному (рис. 2).

Так, все опрошенные университеты отмечают трудности с приобретением зарубежного оборудования/расходных материалов для НИОКР (от 2,67 до 2,70). При этом участники трека «Исследовательское лидерство» чуть лучше остальных оценивают качество регулирования импорта научного оборудования, материалов (3,00 против 2,50 — для базовой части и 2,55 — для «Территориального /отраслевого лидерства») и обладают большими возможностями для привлечения ведущих иностранных ученых (3,22 против 2,47 и 2,91). В то же время они более восприимчивы к ограничениям доступа к зарубежным базам данных и научно-технической информации (2,22 против 3,00 и 2,74), базам исследовательских датасетов и научным коллекциям (2,71 против 3,22 и 3,26). Представители вузов из обеих лидерских когорт чуть менее чувствительны к сложностям коммерциализации РИД в других странах (2,75 и 2,05 соответственно против 1,87 для базовой части), а также отсутствию финансирования из-за рубежа за счет средств международных организаций (2,14 и 2,00 против 1,89) и грантов (2,13 и 2,14 против 1,93). С учетом динамичного развития научной повестки у вузов трека «Исследовательское лидерство» потребности в системах ИИ для НИОКР выше, по сравнению с другими (2,83 против 3,25 и 3,37).

В трехлетней перспективе по многим направлениям ожидаются улучшения. Самые значительные, по мнению пользователей базовой части гранта, коснутся условий приобретения зарубежного оборудования (+1,33), навыков работы с технологиями ИИ (+1,01), доступа к зарубежным базам данных (+1,00). Представители трека «Исследовательское лидерство» рассчитывают на усиление поддержки участия сотрудников в зарубежных конференциях (+0,93), что может быть связано со стремлением к более глубокой интеграции в международную научную повестку. А для участников трека «Территориальное/отраслевое лидерство» в приоритете расширение сотрудничества как с бизнесом в форме совместных лабораторий (+0,91) и научно-технических проектов (+0,83), так и с госкорпорациями (+0,88). Кроме того, они активнее других стремятся к внедрению систем ИИ российской разработки для выполнения НИОКР (+0,89). Университетское сообщество в целом надеется на улучшение ситуации с привлечением ведущих иностранных ученых (от +0,78 до +0,83), а также средств грантов зарубежных организаций (от +0,71 до +0,84).

Комментирует

Леонид Гохберг

первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Программа «Приоритет 2030» объективно является наиболее масштабной и эффективной инициативой в области поддержки российских университетов. Она позволяет им уверенно развиваться по широкому спектру направлений, реализовывать пионерные научные, образовательные и инновационные проекты мирового уровня. Итоги проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ исследования «Делаем науку в России» подтверждают положительные эффекты программы для ее участников, которые оценили условия для научно-технической деятельности заметно лучше, чем другие организации. Вместе с тем, как видно, для их дальнейшего развития требуется устранение барьеров международного научно-технического сотрудничества: расширение возможностей работы с ведущими иностранными учеными, обеспечение доступа к зарубежным базам исследовательских данных. Растет и потребность ведущих университетов в применении современных систем ИИ, без которых все сложнее решать крупные исследовательские задачи междисциплинарного характера, а также в формировании консорциумов с бизнесом для совместной доработки и внедрения современных технологий в отраслях.

Источники: результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Виктория Лапочкина и Михаил Гершман

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Делаем науку в России: диалог с обществом»

См. также:

Ранее были представлены результаты новой волны опроса по проекту «Делаем науку в России», характеризующие общие настроения ученых, спрос на меры политики и развитие кадрового потенциала.